Amore e Psiche

Viene messa in scena in modo originale e suggestivo la favola di Amore e Psiche di Apuleio, sulla base della traduzione di Matteo Maria Boiardo. Il risultato è uno spettacolo di teatro musicale o scène lirique dove le dinamiche dei ballerini, nel contesto musicale riconducibile ai più disparati generi (dal rumorismo al jazz, dalla musica classica all’elettronica), diventano elemento scenografico e visionario producendo movimento, suono e parola. Anche il linguaggio vocale utilizzato evoca il potere sinestetico della musica e della danza.

“Il mito è tale perché: pronto a mutare la sua forma non muta il suo significato”.

Nell’affrontare teatralmente questo testo narrativo il primo fattore da tenere in considerazione non era la difficoltà del linguaggio scritto ma bensì se lo scritto potesse o no essere attuale; la risposta è si,in quanto il testo rappresentando la condizione umana diventando archetipo, trascende il tempo, muta la sua forma ma non il suo significato.

Ne “La Favola di Amore e Psiche” l’aspetto primordiale è il suo significato: cioè l’immortalità dell’anima (della Psiche appunto) e della difficoltà umana per raggiungerla.

La rappresentazione del mito teatralmente non doveva limitarsi alla sua forma, al classicismo troppo legato al tempo ed ai luoghi in cui venne scritto, ma bensì ai mezzi che meglio servivano alla descrizione del significato.

Il primo mezzo, per descrivere il significato, era la ricerca di una traduzione che in italiano rendesse al meglio la musicalità dell’originale, si è quindi scelta la versione rinascimentale di Matteo Maria Boiardo dove le strutture retoriche e le forme linguistiche enfatizzano melodiosamente le vicende del testo.

Il secondo punto era l’aspetto visivo da dare all’opera; come doveva essere la scenografia. Restando coerente con le premesse si è scelto di affidare l’aspetto estetico non ad uno scenografo ma ad un giovane pittore (Wolf) che mantenendo il proprio stile, un mélange fra classico e moderno, riuscisse ad esprimere al meglio l’ a-temporalità della favola.

In terzo luogo i tempi del libro: le musiche. Per queste ci si è affidati ad un dj-compositore: Zizzed. Con le musiche si arriva all’aspetto fondamentale della teatralizzazione, anche qui si parte dalla linea guida di tutta la struttura registica, la musica non è mai didascalica, ma descrittiva come in un melodramma attiva assieme alla voce recitante si evolve, si trasforma sconfinando qualsiasi limite di genere: arrangiamenti jazz alla Keith Jarrett, ritmiche Trip Hop, archi classicheggianti, rumorismi noise.

Infine, la voce recitante-cantante la voce-volto del racconto Terry Paternoster microfonata attraverso l’ausilio di effetti vocali fa rivivere i personaggi della Favola.

In collaborazione con Pierfrancesco Pisani, regia di Silvio Peroni, coreografie di Umberto Bianchi, scenografie di Giuseppe Laronga "wolf", e musiche del dj-compositore Zizzed. Con l’attrice Terry Paternoster e con i ballerini Mariana Porceddu, Luca Tomao, Domenico Ausilio.

La favola di Amore e Psiche

autore: Apuleio - traduzione di Matteo Maria Boiardo

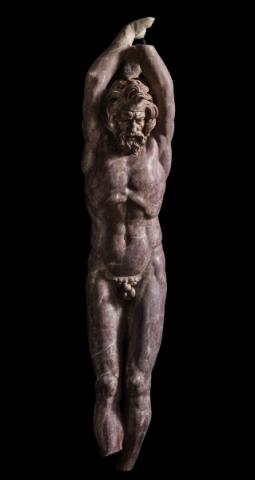

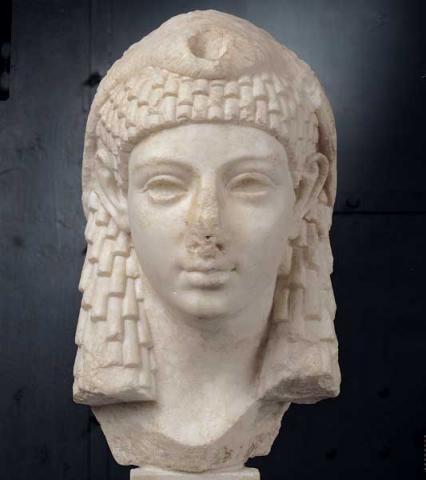

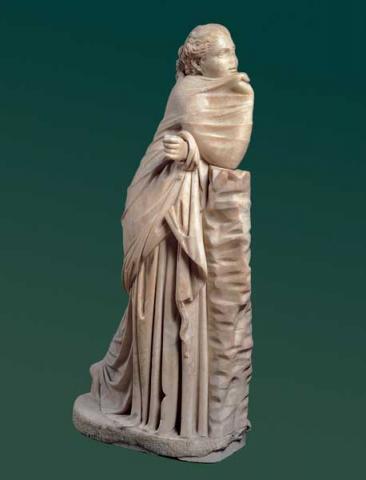

Psiche, bella figlia di re, suscita l’invidia di Venere che manda da lei suo figlio Amore perché la faccia innamorare dell’uomo più brutto della terra, ma è il dio ad innamorarsene perdutamente e, con l’aiuto del vento Zefiro, magicamente la fa approdare nel suo palazzo incantato e la fa sua.

Da allora ogni notte si unisce a lei, ma solo al buio e avendo cura di nascondere bene il suo volto nell’ombra. Una notte Psiche, istigata dalle sorelle, illumina con la lucerna il bel volto di Amore restandone affascinata, però una goccia d’olio cade dalla lampada ustionando lo sposo: il dio se ne va e Venere, adirata, sottopone Psiche ad una serie di prove durissime finché Giove, mosso a compassione, fa in modo che gli sposi possano ricongiungersi. Psiche viene assunta come dea fra gli dei dell’Olimpo e diviene sposa d’Amore generando così una figlia chiamata “voluttà”.